【2023年度10月最新】太陽光発電で蓄電池を利用した場合の補助金とは?

交付条件や申請時の注意点を解説!

太陽光発電で申請可能な補助金とは?詳しく解説します!

太陽光発電と蓄電池利用の企業向け補助金とは?

脱炭素社会の実現に向けたさまざまな取り組みの中で、政府は民間企業に対して、太陽光発電と蓄電池を利用した脱炭素化への支援事業や補助金制度を実施しています。

政府は、後述する「ストレージパリティ」の状態を達成目標の一つとして掲げています。

ここでは、蓄電池の設置導入支援の具体的な内容と、補助金について概要や注意点をわかりやすくまとめていきます。2023年10月時点での最新情報となりますので、ご興味のある方はぜひチェックしてみてください。

ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業

ストレージパリティとは、政府による太陽光発電設置と蓄電池の導入支援事業に関する達成目標のひとつです。似た言葉に「グリッドパリティ」があります。どちらもよく使われる言葉ですが、よく混同される言葉でもありますので、はじめに「グリッドパリティ」そのあとに「ストレージパリティ」をご説明します。

グリッドパリティとは?

グリッドパリティ(Grid parity)というのは、「再生可能エネルギーの発電コストが、既存の電力コストと同等かそれ以下になること」を指しています。

グリッドというのは「送電網」、パリティというのは「同等」を指す言葉です。再生可能エネルギーの発電コストが既存の電力コストより安くなれば、世の中の流れは自然と再生可能エネルギーを使用する方向になると考えられます。そのため、まずはこのグリッドパリティを目指して再生可能エネルギー開発(主に太陽光発電)が推進されてきました。

ストレージパリティとは?

ストレージパリティ(Storage parity)というのは、太陽光発電設備を採用する際に、「蓄電池を設置しないよりも、蓄電池を設置したほうが経済的メリットが得られる状態」のことです。どういうことかというと、太陽光発電のみを導入するよりも、「太陽光発電+蓄電池」のセットで導入したほうが、安いという状態です。

このストレージパリティを達成することで、企業や地域の脱炭素化と防災性が高まると考えられており、日本政府はそれにむけて様々な補助や支援を行っています。

『民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業』のうち、

(1)『ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業』はストレージパリティ達成を目標とした補助金事業のひとつです。

環境省が発表した事業資料にも「初期費用ゼロでの自家消費型太陽光発電・蓄電池の導入支援等により、ストレージパリティの達成を目指します。」と記載されており、政府が再エネの最大限導入と防災性強化に向けて真剣な取り組みを行っていることがわかります。

この事業は簡単に言うと太陽光発電設備と蓄電池の導入支援(補助金による購入・設置の支援)を行うというものです。導入・購入・設置については細かな規定がありますが、自費で導入するよりは軽い負担で太陽光発電や蓄電池の導入を実現することができます。

<参考リンク>

出典:民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業のうち、(1)ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業(経済産業省連携事業)

補助金概要について

ストレージパリティの実現を目指して環境省が発表した通称「ストレージパリティ補助金」の概要について解説します。

| 正式名称 | 令和4年度(補正予算) 二次公募および令和5年度 一次公募 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業(ストレージパリティ)) |

|---|---|

| 通称 | R4補正・R5ストレージパリティ |

| サマリー (概要) |

本補助事業は、ストレージパリティの達成に向けてオンサイトPPA* モデル等による自家消費型太陽光発電や蓄電池などの導入を行う事業に要する経費の一部を補助することにより、再エネ主力化とレジリエンス強化の促進を加速化し、2050年カーボンニュートラルの実現に資することを目的としている。 * PPA: power purchase agreement / 電力購入契約 |

| 補助金上限額 | 25,000,000 円 |

| 補助率 | ※公募要領を参照 |

補助金の交付要件

本補助金の交付要件を簡単にまとめます。注目すべき箇所を簡略化して抜粋しているため、詳細については下記公募要領をご覧ください。

・自家消費型の太陽光発電設備の導入を行う事業であること。

・戸建て住宅を除き、導入する太陽光発電設備の「太陽電池出力」が 10kW 以上であること

・定置用蓄電池または車載型蓄電池の導入を行う事業であること。

・交付要件に沿った設備を導入する事業であること。

・停電時に対象地域の防災性強化に繋がる事業であること。

・環境メリット(CO₂削減)を得られる事業であること。

<参考リンク>

令和 4 年度(補正予算)および令和 5 年度 ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業(二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金) 公募要領

ポイントは太陽光発電設備と蓄電池を導入・設置する事業であることと、その事業により地域の防災性が高められることです。

環境と防災、2つの視点から見て寄与するとみなされた事業に対して補助金が支給されます。

申請期間は?

■令和4年度補正 一次公募:

2023年3月31日(金)~2023年4月28日(金)※公募終了

■令和4年度補正 二次公募 および 令和5年度 一次公募:

2023年5月15日(月)~2023年6月30日(金)※公募終了

申請の注意点

申請にあたり、虚偽の記載厳禁や適正な支出はもちろんのこと、設置する設備に関しての専門的な知識や手続きに対しての経験が必要です。申請をご検討の際は、なるべく早い段階でプロに相談されることをおすすめします。もちろん、弊社でもご相談を承っております。

系統用蓄電池等導入・配電網合理化等再生可能エネルギー導入加速化事業費補助金(系統用蓄電池等導入支援事業)

この補助金は系統用蓄電池や水電解装置の設置・導入を支援することで、再生可能エネルギーを活用するための環境整備を図る補助金です。

系統用蓄電池とは?

系統用蓄電池の「系統」とは、電力系統を指します。電力系統とは発電設備、送電設備、変電設備、配電設備…といった、電力が発電されてから使われるまでの一連の設備を指します。系統用蓄電池とは、それらの大型設備に接続する蓄電池のことです。太陽光発電や風力発電によって発電された電力を蓄え、家庭や企業などの需要状況によって開放していくための蓄電池となります。

もちろんこれらのメンテナンスには費用が掛かりますが、それ以上に発電ロスを防ぐことは太陽光発電システムにとって大変重要なのです。

補助金概要について

この補助金の概要には、

『再エネの導入が全国に比して先行している北海道や九州といった地域では、太陽光や風力等変動再エネのシェアが全需要の7割以上となる断面も出てきており、(中略)今後、再エネのさらなる活用や導入拡大に向けては、(中略)「調整力の確保」が喫緊の課題となる。』

※出典:「Jグランツ」

と記載されています。

つまり太陽光発電などで大きな電力を生みだした場合、それを貯めておく蓄電池の設置・導入が必要不可欠であり、本補助金はそのための補助支援事業であるというわけです。

| 正式名称 | 令和5年度【2次公募】 系統用蓄電池等導入・配電網合理化等再生可能エネルギー導入加速化事業費補助金(系統用蓄電池等導入支援事業) |

|---|---|

| 通称 | R5 系統用蓄電池 |

| サマリー (概要) |

2050年のカーボンニュートラル、2030年のエネルギーミックス達成に向けては、再生可能エネルギー(以下「再エネ」という。)の最大限の導入・活用が必要不可欠である。再エネの導入が全国に比して先行している北海道や九州といった地域では、太陽光や風力等変動再エネのシェアが全需要の7割以上となる断面も出てきており、限られた火力電源を調整力として活用して需給調整を行っている。今後、再エネの更なる活用や導入拡大に向けては、余剰となる再エネの有効活用や再エネの変動を調整する調整力の確保が喫緊の課題となる。 こういった中で、電力系統に直接連系する大型の蓄電池や、水素製造を行う水電解装置を通じて、余剰再エネの吸収や調整力の供出に活用することが期待されている。そこで令和5年度「系統用蓄電池等導入・配電網合理化等再生可能エネルギー導入加速化事業費補助金(系統用蓄電池等導入支援事業)」(以下、「本事業」という。)では、各種電力市場での取引等を通じて余剰再エネの吸収や調整力の供出が可能な系統用蓄電池(電力系統に直接接続する大規模蓄電池。同様の活用をする需要側設置蓄電池を含む。 一般送配電事業者の変電所や、発電事業者等の発電所への併設を除く。)や水電解装置のリソースの導入を支援することで、再エネポテンシャルを最大限引き出し、利活用するための環境整備を図る。 |

| 補助金上限額 | 760,000,000 円 |

| 補助率 | 1/2以内、1/3以内、2/3以内 |

補助金の交付要件

本補助金の交付要件を簡単にまとめます。注目すべき箇所を簡略化して抜粋しているため、詳細については下記公募要領をご覧ください。

・一般配電事業者は補助金の対象外

・日本国内において事業活動を営んでいる法人であること

・補助対象設備の所有者および使用者であること

・本補助事業により取得した補助対象設備を、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って効果的活用を図る者であること。

<参考リンク>

出典:「Jグランツ」/令和5年度【2次公募】 系統用蓄電池等導入・配電網合理化等再生可能エネルギー導入加速化事業費補助金(系統用蓄電池等導入支援事業)より(上記内容は一部抜粋・簡略化して掲載しました)

申請期間は?

■1 次公募(公募は終了しています)

2023年4月25日(火)~ 2023年5月23日(火) 12:00 必着 ※公募終了

※出典:【令和5年度_系統用蓄電池】2次公募_公募要領.pdf

■2 次公募(公募は終了しています)

公募期間:2023年8月9日(水)~2023年9月29日(火)12: 00必着※公募終了

交付決定予定日: 随時 交付申請受付後、1 カ月程度の審査期間を予定

※2次公募は、水電解装置のみを対象とする。

※交付申請の補助申請金額の合計額が予算額に達した場合、公募期間内であっても交付申請の受付は終了する。

※申請書類は、配送状況が確認できる手段で送付すること(持ち込みは不可)。

※出典:【令和5年度_系統用蓄電池】2次公募_公募要領.pdf

上記の期日は変更になる場合があります。また、提出は申請書類(Exel書式など)の電子データをjGrantsに添付して申請を行う必要があります。なおかつ、申請書類を印刷・ファイリングしたものを郵送する必要もあるため、申請の際の手順や必要事項には注意が必要です。

申請の注意点

申請にあたり、虚偽の記載厳禁や適正な支出はもちろんのこと、導入する設備に関しての専門的な知識や手続きに対しての経験が必要です。申請をご検討の際は、なるべく早い段階でプロに相談されることをおすすめします。もちろん、弊社でもご相談を承っております。

電力需給ひっ迫等に活用可能な家庭・業務産業用蓄電システム導入支援事業(DR補助金)

ディマンド・リスポンス(DR)とは?

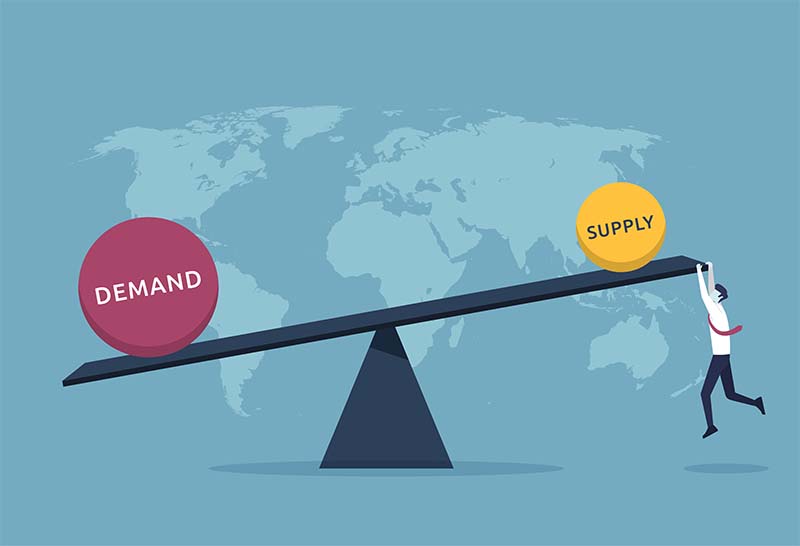

そもそも電力というのは、発電する量(供給)と消費する量(需要)が常に釣り合っていなくてはなりません。電気は基本的に貯めておけないため、需要がないのに発電しすぎたり、高い需要があるのに電力量が足りないと、バランスが崩れて大規模な停電につながる恐れがあります。これまでの電力供給の歴史では、電力会社がそれを調整することでうまくバランスを取り、安定した電力供給を実現してきました。

ところが、しだいに再生可能エネルギーの必要性や重要性が叫ばれるようになり、電力供給の調整はかなり難しくなりました。再生可能エネルギーは天候などさまざまな要因によって供給量が変動するリスクがあるからです。

ディマンド・リスポンスとは、そのような状況に対して供給側ではなく需要側が電力の消費量を調整することを指しています。

具体的には、電力のピーク時を避けて電力消費を行ったり(下げDR)、消費電力の少ない時間帯を選んで電力を使用したり(上げDR)蓄電したりといった消費調整を行うことで、全体として電力の安定化を図ります。

補助金概要について

この補助金はそのようなディマンド・リスポンスに協力する企業や家庭に対して支援を行う事業です。主に蓄電池の導入・設置・工事などに対して補助金が支給されます。

他の補助金とは異なるポイントとして、蓄電池アグリゲーターと呼ばれる取りまとめ役が申請を代行する点が挙げられます。

| 正式名称 | 令和4年度補正 DER導入支援事業費補助金(電力需給ひっ迫等に活用可能な家庭・業務産業用蓄電システム導入支援事業) |

|---|---|

| 通称 | R4補 DR補助金 |

| サマリー (概要) |

2050年のカーボンニュートラル、2030年のエネルギーミックス達成に向けては、再生可能エネルギー(以下「再エネ」という。)の最大限の導入・活用が必要不可欠である。2030年の電源構成は再生可能エネルギー比率が36%~38%程度と設定されており、より一層の再エネ導入促進の観点から蓄電池への期待は非常に大きいものとされている。家庭用蓄電池の市場規模は世界の各国と比べても非常に高い水準ではあるが、再エネの導入拡大という観点から今後更なる導入が期待されている。また、ディマンドリスポンス対応が可能な蓄電池の更なる活用を図り、平時のみならず電力需給ひっ迫時にも活用できるリソースを確保することで電力の安定供給に貢献する。 |

| 補助金上限額 | 100,000,000 円 |

| 補助率 | 1/3以内 |

補助金の交付要件

本補助金の交付要件を簡単にまとめます。注目すべき箇所を簡略化して抜粋しているため、詳細については下記公募要領をご覧ください。

・日本国内において事業活動を営んでいる法人又は個人事業主及び、日本国内に居住がある個人であること。

・補助事業により導入する補助対象設備の所有者であること。

・蓄電池アグリゲーターと導入する蓄電システムに係るDR契約を締結できる者であること。

・処分制限期間の間、電力需給ひっ迫注意報、電力需給ひっ迫警報が発令された際や、国からの節電要請があった場合に導入した蓄電システム を対象に、蓄電池アグリゲーターがDRを行うことに同意できる者であること。

<参考リンク>

出典:「Jグランツ」/令和4年度補正 DER導入支援事業費補助金(電力需給ひっ迫等に活用可能な家庭・業務産業用蓄電システム導入支援事業)より

申請期間は?

公募期間:2023年1月31日(火)~ 2023年10月31日(火) 12:00

申請の注意点

申請にあたり、虚偽の記載厳禁や適正な支出はもちろんのこと、導入する設備に関しての専門的な知識や手続きに対しての経験が必要です。申請をご検討の際は、なるべく早い段階でプロに相談されることをおすすめします。もちろん、弊社でもご相談を承っております。

令和5年度 分散型エネルギーリソースの更なる活用実証事業(DER補助金)

DERとは?

DERとは「分散型エネルギー源」とも呼ばれます。これまでのような大型の発電所が一括して広域の電力を賄う方式ではなく、住宅地域や工場地帯など、限られた地域で発電し供給するタイプの小規模型発電源を指します。DERの登場により、エネルギー自給の可能性は大きく開かれました。

DER補助金は、DERのさらなる活用に向け、DER制御技術の実証を行うことで、再生可能エネルギーの有効活用に向けて環境を整備することを目的としています。

補助金概要について

| 正式名称 | 令和5年度 分散型エネルギーリソースの更なる活用に向けた実証事業 |

|---|---|

| 通称 | R5 DER補助金 |

| サマリー (概要) |

DERの更なる活用に向け、需給調整市場や容量市場等の電力市場において、より高度化が求められるDER制御技術の実証を行うことで、DERの活用拡大と再エネ有効活用の環境を整備し、アグリゲーション関連ビジネスの発展を通じたカーボンニュートラルの達成に貢献することを目的とする。 |

| 補助金上限額 | 100,000,000 円 |

| 補助率 | 1/2、定額のいずれか |

<参考リンク>

出典:「Jグランツ」/令和5年度 分散型エネルギーリソースの更なる活用に向けた実証事業より

補助金の交付要件

応募要件には基盤整備事業(A事業)とDERアグリゲーション実証事業(B事業)、DERなど導入事業(C事業)の3種類があり、それぞれに詳細な条件が定められています。この事業は設備導入に関わる補助金支援というだけでなく、分散型エネルギーリソースの活用について実証のための報告やデータの提供が義務付けられているため、申請には注意が必要です。

<参考リンク>

出典:SIIウェブサイト

申請期間は?

本事業は令和3年度から令和5年度までの3年間の事業であり、A事業とB事業についての募集は終了しています。DER等導入事業(C事業)については期限内の応募を受け付けています。

■基盤整備事業(A事業)

2023年4月21日(金)~2023年5月16日(火) 12:00 必着 ※公募終了

■DERアグリゲーション実証事業(B事業)

2023年4月21日(金)~2023年5月16日(火) 12:00 必着 ※公募終了

■DER等導入事業(C事業)

2023年7月18日(火)~2023年12月22日(金) 12:00 必着

太陽光発電で蓄電池の補助金を利用する際には検討が必要。

利用時には早めの決断を!

2023年8月31日には令和6年度の概算要求が出そろい、経済産業省からも脱炭素社会の実現に向けて期待されるサプライチェーンの構築に1171億円を要望しました。

環境省からも、さまざまな脱炭素社会の実現に向けた事業に1560億円以上の要望を出しています。今後も国からは様々な支援事業が展開されていく予定です。

太陽光発電や蓄電池を導入するうえで、補助金の活用は有効な手段となります。しかし補助金の手続きには申請の複雑さや採択後のフォローなど、知識や経験が必要な場面が多々あります。そのうえで不採択となるリスクも避けられません。

産業用蓄電池の納期が長期化していることもありますので、補助金の利用をお考えの際はぜひお早めにご相談ください。

【執筆者情報】

脱炭素ソリューション.com 編集部

脱炭素ソリューション.comが運営する「エネタメ」は、オムロン フィールドエンジニアリング株式会社のエネルギーマネジメントに関する豊富な実績とノウハウを活かした専門的な情報や、再生可能エネルギー、蓄電池、災害対策、省エネソリューション、補助金などのコンテンツを中心に、脱炭素化/カーボン・ニュートラルの取り組みに役立つ情報を発信しています。